はりねずみが眠るとき

昼寝をしながら本を読み、ビールを空けて料理する日々

可愛いと好きと綺麗

雨。ウッドデッキには、たくさんのけろじ達が集合している。我が家では、ウッドデッキにのぼってきたアマガエルをみな「けろじ」と呼んでいるのだ。

数えると十匹いた。陰に隠れている子も、まだまだいそうだ。どのけろじもまだ小さく、今年生まれたのだろうと想像する。いったい何処で卵が孵ったのか。アマガエルは水辺で産むはずだが、田んぼから行列を作りわざわざここまで来たとは思えない。ウッドデッキの下にでもちょうどよく湿った場所があるのかも知れない。

久しぶりに会ったけろじは、どの子も可愛かった。

薄緑色の子。黄緑色の子。背中に黒い斑点がある子。顔に模様が入っている子。じっとしてくりくり目玉を動かしているのも可愛いし、飛び跳ねた時に見える脇の下の頼りなさもまた可愛い。胸がキュンキュンしてしまう。

「もうほんとに全くもって、可愛いなあ」

カメラを構えるわたしの胸のなかには、可愛いと好きと綺麗がぐるぐる回っている。シャッターを切りながら、この可愛いと思う気持ちはいったい何処から来るのだろうと考えた。そして思った。心の底から湧き出てくるのだと。だとするとそれは純度の濃い可愛いであり、好きであり、綺麗だ。様々な要素で発生する嫌いという気持ちよりも、たぶんずっと純粋な気持ちだ。

泳いでるの? 雨が嬉しいんだね。のびのびー。

バーベキューセットのタイヤの上にも、乗っかっていました。

湯加減はどうかな? って言ってるみたい。

数えると十匹いた。陰に隠れている子も、まだまだいそうだ。どのけろじもまだ小さく、今年生まれたのだろうと想像する。いったい何処で卵が孵ったのか。アマガエルは水辺で産むはずだが、田んぼから行列を作りわざわざここまで来たとは思えない。ウッドデッキの下にでもちょうどよく湿った場所があるのかも知れない。

久しぶりに会ったけろじは、どの子も可愛かった。

薄緑色の子。黄緑色の子。背中に黒い斑点がある子。顔に模様が入っている子。じっとしてくりくり目玉を動かしているのも可愛いし、飛び跳ねた時に見える脇の下の頼りなさもまた可愛い。胸がキュンキュンしてしまう。

「もうほんとに全くもって、可愛いなあ」

カメラを構えるわたしの胸のなかには、可愛いと好きと綺麗がぐるぐる回っている。シャッターを切りながら、この可愛いと思う気持ちはいったい何処から来るのだろうと考えた。そして思った。心の底から湧き出てくるのだと。だとするとそれは純度の濃い可愛いであり、好きであり、綺麗だ。様々な要素で発生する嫌いという気持ちよりも、たぶんずっと純粋な気持ちだ。

泳いでるの? 雨が嬉しいんだね。のびのびー。

バーベキューセットのタイヤの上にも、乗っかっていました。

湯加減はどうかな? って言ってるみたい。

『そこへ行くな』

井上荒野の短編集『そこへ行くな』(集英社文庫)を読んだ。

やはり短編の『もう二度と食べたくない甘いもの』(祥伝社文庫)に不思議な魅力を感じたから手に取ったのだが、こちらの方が数段ヘビーで、何度も中断してしまった。それが悪いというのではない。胸のなかに悪いものが広がるのを感じながらも小説のなかへなかへと落ちていくように入りこんでしまった。

タイトルの表題作にあたるものはない。すべての短編が『そこへ行くな』をテーマとしているのだ。「そこ」はひとつひとつ違う。結婚だったり、死だったり、金だったり、セックスだったり、ネットだったり、いじめだったり。

越えてはいけない一線を越えてしまう人の愚かさや悲しさが、垣間見える。

一話目の『遊園地』は、12年も同棲していて、ふたりの子どもも小学生になったのに、夫だと思っていた籍を入れていない男に、じつは妻子がいるのだと判ってしまう。以下本文から。

気がつくと、数字に取り囲まれている。いつも数字のことばかり考えている。たとえば、純一郎さんの今度の出張は七日間(もしかしたら十日間)。今回、彼が家で過ごしたのは三日間。その前の出張は二十六日間 ― 二十日と言っていたが、六日延びた。

あるいは、子供たちの年齢のこと。太郎は七歳。あの町で見た、あの女性の子供は三歳。あの子供が生まれたときに太郎は四歳で、わたしは三十八歳だった。三年前。あの女性はまだ十代だったのではないか。

数字のことばかり考えるのは、たしかなものはそれだけだからだ。

こんなふうに、主人公達の心理描写が深く深く描かれていて、起こった出来事以上にヘビーだと感じたのだと思う。

そして読み終えて何より考えたのは、負の吸引力についてだ。してはいけないと思えば思うほど、それに引きつけられ、過ちを犯してしまう様は『鶴女房』で「絶対に覗かないでください」と言われ、障子の向こうを覗かずにはいられなかった男の心理とも似ている。入ってはいけない危険な場所だからこそふらふらと吸い寄せられる時が、誰しもきっとあるのだと呆然としたのだった。

ドアの向こう側には何があるのだろう、と思わせるような表紙です。

全体の白が希望を表すようにも感じますが、タイトルが効いています。

2011年に第6回中央公論文芸賞を受賞した短編集です。

やはり短編の『もう二度と食べたくない甘いもの』(祥伝社文庫)に不思議な魅力を感じたから手に取ったのだが、こちらの方が数段ヘビーで、何度も中断してしまった。それが悪いというのではない。胸のなかに悪いものが広がるのを感じながらも小説のなかへなかへと落ちていくように入りこんでしまった。

タイトルの表題作にあたるものはない。すべての短編が『そこへ行くな』をテーマとしているのだ。「そこ」はひとつひとつ違う。結婚だったり、死だったり、金だったり、セックスだったり、ネットだったり、いじめだったり。

越えてはいけない一線を越えてしまう人の愚かさや悲しさが、垣間見える。

一話目の『遊園地』は、12年も同棲していて、ふたりの子どもも小学生になったのに、夫だと思っていた籍を入れていない男に、じつは妻子がいるのだと判ってしまう。以下本文から。

気がつくと、数字に取り囲まれている。いつも数字のことばかり考えている。たとえば、純一郎さんの今度の出張は七日間(もしかしたら十日間)。今回、彼が家で過ごしたのは三日間。その前の出張は二十六日間 ― 二十日と言っていたが、六日延びた。

あるいは、子供たちの年齢のこと。太郎は七歳。あの町で見た、あの女性の子供は三歳。あの子供が生まれたときに太郎は四歳で、わたしは三十八歳だった。三年前。あの女性はまだ十代だったのではないか。

数字のことばかり考えるのは、たしかなものはそれだけだからだ。

こんなふうに、主人公達の心理描写が深く深く描かれていて、起こった出来事以上にヘビーだと感じたのだと思う。

そして読み終えて何より考えたのは、負の吸引力についてだ。してはいけないと思えば思うほど、それに引きつけられ、過ちを犯してしまう様は『鶴女房』で「絶対に覗かないでください」と言われ、障子の向こうを覗かずにはいられなかった男の心理とも似ている。入ってはいけない危険な場所だからこそふらふらと吸い寄せられる時が、誰しもきっとあるのだと呆然としたのだった。

ドアの向こう側には何があるのだろう、と思わせるような表紙です。

全体の白が希望を表すようにも感じますが、タイトルが効いています。

2011年に第6回中央公論文芸賞を受賞した短編集です。

夏野菜ズッキーニ

近所の方に、家庭菜園のズッキーニをいただいた。

もっといるかと聞かれたが、夫婦二人の生活なので2本だけいただいて、お子さんがいるお家へ多めに持って行ってもらうことにした。

「そんなにいっぱい貰っても困るもんね」

そう控えめにおっしゃるので、ズッキーニ美味しいですよね、オリーブオイルで焼くと、と返した。するとほとんど生食しているという。それではなかなか食べきれないだろうとシンプル簡単な我が家定番のズッキーニ料理を教えて差し上げた。

ズッキーニを5mmほどの厚さで輪切りにする。フライパンにオリーブオイルを熱して両面を焼く。塩胡椒する。皿に盛ってから、バルサミコ酢をかける。以上である。ニンニクと焼いても美味しく、コクが出て違う味わいになる。ネットで検索すると、バターで焼く人、ベーコンと合わせる人、いろいろなバージョンがあった。もちろんラタトゥイユにしてもいい。夏野菜ズッキーニは、これからの季節、いろいろと楽しめそうだ。

ズッキーニを輪切りにするとき、いつも思う。

「金太郎飴みたい」

丸く切られた緑の輪のなかの白い部分にある、うっすらとした模様。見えないほど薄いその模様は、焼くと焦げ目に現れる。

「あぶりだしみたい」

そんなふうに楽しみながら焼いていることは、お教えしなかったのだが。

太くて立派です。野菜って綺麗だな。

普段はオリーブオイルですが、グレープシードオイルで焼いてみました。

オリーブオイルより、さっぱりしています。

やわらかく焼き上がったズッキーニに、バルサミコ酢をかけて。

もっといるかと聞かれたが、夫婦二人の生活なので2本だけいただいて、お子さんがいるお家へ多めに持って行ってもらうことにした。

「そんなにいっぱい貰っても困るもんね」

そう控えめにおっしゃるので、ズッキーニ美味しいですよね、オリーブオイルで焼くと、と返した。するとほとんど生食しているという。それではなかなか食べきれないだろうとシンプル簡単な我が家定番のズッキーニ料理を教えて差し上げた。

ズッキーニを5mmほどの厚さで輪切りにする。フライパンにオリーブオイルを熱して両面を焼く。塩胡椒する。皿に盛ってから、バルサミコ酢をかける。以上である。ニンニクと焼いても美味しく、コクが出て違う味わいになる。ネットで検索すると、バターで焼く人、ベーコンと合わせる人、いろいろなバージョンがあった。もちろんラタトゥイユにしてもいい。夏野菜ズッキーニは、これからの季節、いろいろと楽しめそうだ。

ズッキーニを輪切りにするとき、いつも思う。

「金太郎飴みたい」

丸く切られた緑の輪のなかの白い部分にある、うっすらとした模様。見えないほど薄いその模様は、焼くと焦げ目に現れる。

「あぶりだしみたい」

そんなふうに楽しみながら焼いていることは、お教えしなかったのだが。

太くて立派です。野菜って綺麗だな。

普段はオリーブオイルですが、グレープシードオイルで焼いてみました。

オリーブオイルより、さっぱりしています。

やわらかく焼き上がったズッキーニに、バルサミコ酢をかけて。

みんな、いつも旅してる

一昨日、夕焼けが綺麗だった。

落ちていく太陽を見ると、普段は忘れていることだが、ああ、地球は回っているんだなと思う。そして夕焼けを見ながら、不意に川上弘美の短編集『猫を拾いに』(マガジンハウス)に収められた『旅は、無料』という小説の一節を思い出した。以下本文から。

砂浜に座って、わたしと圭司は、しばらくお喋りをした。風が冷たかったので、頬がまっかになった。

「旅行、またいっぱいしたいね」

わたしが言うと、圭司はうなずいた。

「いっぱい仕事して、旅行のお金、ためるよ、わたし」

「そんなに、ためなくて、いいよ」

「でも」

「こないだ本読んでたらさ」

圭司はそこで、ばさりとあおむけになった。

「こんなことが書いてあった。地球上の生活にはお金がかかるかもしれないけど、太陽の周りを年に一周する旅が無料でついてくる、って」

目の前が、突然ぱあっと明るくなった。日を隠していた雲が、移動したのだ。

「そうかあ、いつも旅してるのか、わたしたち」

「そうだよ」

みんな、いつも旅してるのさ。夕焼けがそう言っているように思えたのだ。

我が家の東側からは、八ヶ岳が少しだけ見えています。

南側に建てられたソーラーパネルにも、夕焼けが映っていました。

落ちていく太陽を見ると、普段は忘れていることだが、ああ、地球は回っているんだなと思う。そして夕焼けを見ながら、不意に川上弘美の短編集『猫を拾いに』(マガジンハウス)に収められた『旅は、無料』という小説の一節を思い出した。以下本文から。

砂浜に座って、わたしと圭司は、しばらくお喋りをした。風が冷たかったので、頬がまっかになった。

「旅行、またいっぱいしたいね」

わたしが言うと、圭司はうなずいた。

「いっぱい仕事して、旅行のお金、ためるよ、わたし」

「そんなに、ためなくて、いいよ」

「でも」

「こないだ本読んでたらさ」

圭司はそこで、ばさりとあおむけになった。

「こんなことが書いてあった。地球上の生活にはお金がかかるかもしれないけど、太陽の周りを年に一周する旅が無料でついてくる、って」

目の前が、突然ぱあっと明るくなった。日を隠していた雲が、移動したのだ。

「そうかあ、いつも旅してるのか、わたしたち」

「そうだよ」

みんな、いつも旅してるのさ。夕焼けがそう言っているように思えたのだ。

我が家の東側からは、八ヶ岳が少しだけ見えています。

南側に建てられたソーラーパネルにも、夕焼けが映っていました。

コインランドリーの記憶

今年の梅雨は、新しい洗濯機にずいぶん助けられている。

十年使った洗濯機が壊れ、買い換えたのは4月のこと。思い切って乾燥もできるドラム式にした。ドラム式のなかでは一番小さいサイズなので、大きさ的にはこれまで使っていたものと同じでわりとコンパクト。威圧感はない。

十年前に買った洗濯機と比べると音も静かで、もちろん省エネ力もアップしている。電力も水も節約できるので、その分だと考えて、雨の日には惜しみなく乾燥機を使うことにした。室内干しせずに済むのでじめじめ度もかなり抑えられ、降り続く雨を横目に見ながらも家のなかでは快適に過ごすことができた。

ところで、乾燥機はコインランドリーでしか使ったことがなかったので、購入してしばらくは懐かしい気持ちになった。

末娘がまだ1歳にならない頃、家族5人で北海道横断キャンプをしたときのこと。新潟からフェリーに揺られ小樽がスタート。1週間ほどかけて釧路まで行った。キャンプ場を転々とし、その途中、コインランドリーで洗濯をした。

後にも先にも、コインランドリーで洗濯をしたのはそのときだけ。あれは何処のキャンプ場だったのだろう。記憶はとうに飛んでしまっているが、断片的に思い出す。生うに丼、美味しかったなぁ。(やはりそれがいちばん先に来る)息子が足を切って一針縫い、行く先々で病院に寄ったんだったなぁ。テントを張ったすぐそばの木に、雷が落ちたこともあった。大雨で避難勧告が出て、キャンプ場を移動したこともあった。だけど、なにより思い出すのは、子ども達のサイズが今よりかなり小さかったことだ。5人 + キャンプ用品を積んでの旅も、そう窮屈ではなかった。洗濯物も然り。コインランドリーで洗った小さな洗濯物達を思いだし、ふと懐かしい気持ちになったのだ。

洗濯機は、英語でもスペイン語でも女性名詞。洗濯機さんと呼んでいます。

十年使った洗濯機が壊れ、買い換えたのは4月のこと。思い切って乾燥もできるドラム式にした。ドラム式のなかでは一番小さいサイズなので、大きさ的にはこれまで使っていたものと同じでわりとコンパクト。威圧感はない。

十年前に買った洗濯機と比べると音も静かで、もちろん省エネ力もアップしている。電力も水も節約できるので、その分だと考えて、雨の日には惜しみなく乾燥機を使うことにした。室内干しせずに済むのでじめじめ度もかなり抑えられ、降り続く雨を横目に見ながらも家のなかでは快適に過ごすことができた。

ところで、乾燥機はコインランドリーでしか使ったことがなかったので、購入してしばらくは懐かしい気持ちになった。

末娘がまだ1歳にならない頃、家族5人で北海道横断キャンプをしたときのこと。新潟からフェリーに揺られ小樽がスタート。1週間ほどかけて釧路まで行った。キャンプ場を転々とし、その途中、コインランドリーで洗濯をした。

後にも先にも、コインランドリーで洗濯をしたのはそのときだけ。あれは何処のキャンプ場だったのだろう。記憶はとうに飛んでしまっているが、断片的に思い出す。生うに丼、美味しかったなぁ。(やはりそれがいちばん先に来る)息子が足を切って一針縫い、行く先々で病院に寄ったんだったなぁ。テントを張ったすぐそばの木に、雷が落ちたこともあった。大雨で避難勧告が出て、キャンプ場を移動したこともあった。だけど、なにより思い出すのは、子ども達のサイズが今よりかなり小さかったことだ。5人 + キャンプ用品を積んでの旅も、そう窮屈ではなかった。洗濯物も然り。コインランドリーで洗った小さな洗濯物達を思いだし、ふと懐かしい気持ちになったのだ。

洗濯機は、英語でもスペイン語でも女性名詞。洗濯機さんと呼んでいます。

がつがついくぜ!

久しぶりにからっと晴れた週末。

夫が呼ぶので庭に出てみると、彼は隣りの林のクヌギの木を見上げていた。昆虫酒場と呼んでいるクヌギで、幹の樹液を虫達が吸いに来る昆虫スポットだ。ついこのあいだまでは、蝶だらけだったが、見ると大きなカブトムシがいた。

「大きい!」と、わたし。

「上の方には、カナブンもたくさんいるよ」と、夫。

「おお! 綺麗な緑色」

さっきまで、国蝶オオムラサキも蜜を吸っていたらしい。

「カブトムシ、すごいね。角でカナブンを追い払ってるよ」

「6本肢全部をのばして、ふんばって、近づけないようにもしてる」

「だけど、カナブンも負けてない」

「追い払われても、全然気にしてないね」

迫力のある大きなカブトムシもだが、カナブンも小さな身体で頑張っていた。がつがついくぜオーラが、身体じゅうにあふれているのは同じだ。彼らの関係は、身体の大きさこそ違うが、同じ釜の飯を食らう仲間、あるいはライバルといったところなのだろう。

がつがつするのは、恰好悪い。人間はそう思いがちだ。

強欲だとか、執着心が強いだとか、そんなのは恰好悪い。欲を失くし、他人と争わずに生きる方が、格好いいのだと。

しかし久しぶりに見た、虫達のがつがついく姿は、とても恰好よく見えた。

人間の理論や表裏やそんなものを超えた格好よさを、虫達は持っているのだ。

おもいっきり足をのばして、カナブン達を牽制するカブトムシ。

木の上の方ではカナブン達が、蜜採りバトル真っ最中でした。

綺麗な緑色をした子は、アオカナブンというそうです。

夕方には木の皮が浮いた場所から、コクワくんもわらわらと出てきました。

隣りの林、昆虫酒場の足もとには、ホソバウンランが一面に咲いています。

庭では桔梗が咲き始めました。幾何学的な不思議な形と深い紫色。

そのままの色がここには写らないのですが、この色大好きです。

夫が呼ぶので庭に出てみると、彼は隣りの林のクヌギの木を見上げていた。昆虫酒場と呼んでいるクヌギで、幹の樹液を虫達が吸いに来る昆虫スポットだ。ついこのあいだまでは、蝶だらけだったが、見ると大きなカブトムシがいた。

「大きい!」と、わたし。

「上の方には、カナブンもたくさんいるよ」と、夫。

「おお! 綺麗な緑色」

さっきまで、国蝶オオムラサキも蜜を吸っていたらしい。

「カブトムシ、すごいね。角でカナブンを追い払ってるよ」

「6本肢全部をのばして、ふんばって、近づけないようにもしてる」

「だけど、カナブンも負けてない」

「追い払われても、全然気にしてないね」

迫力のある大きなカブトムシもだが、カナブンも小さな身体で頑張っていた。がつがついくぜオーラが、身体じゅうにあふれているのは同じだ。彼らの関係は、身体の大きさこそ違うが、同じ釜の飯を食らう仲間、あるいはライバルといったところなのだろう。

がつがつするのは、恰好悪い。人間はそう思いがちだ。

強欲だとか、執着心が強いだとか、そんなのは恰好悪い。欲を失くし、他人と争わずに生きる方が、格好いいのだと。

しかし久しぶりに見た、虫達のがつがついく姿は、とても恰好よく見えた。

人間の理論や表裏やそんなものを超えた格好よさを、虫達は持っているのだ。

おもいっきり足をのばして、カナブン達を牽制するカブトムシ。

木の上の方ではカナブン達が、蜜採りバトル真っ最中でした。

綺麗な緑色をした子は、アオカナブンというそうです。

夕方には木の皮が浮いた場所から、コクワくんもわらわらと出てきました。

隣りの林、昆虫酒場の足もとには、ホソバウンランが一面に咲いています。

庭では桔梗が咲き始めました。幾何学的な不思議な形と深い紫色。

そのままの色がここには写らないのですが、この色大好きです。

やまびこのわっぱ飯

東北新幹線に乗ったわけではないが、「五目わっぱ飯」を食べた。東北新幹線やまびこ車内で販売されているものだ。所用で東京に出た際、甲府駅で売っていたのである。ちょうど昼どきで、でも美味しそうなものがなかったら、新宿まで我慢しようかと思案していたので即決した。東京に向かいながら、気分はいざ、東北だ。駅弁は、その土地土地の雰囲気を味わえるから楽しい。小さめのわっぱに入った炊き込みご飯は、量もちょうどよく、美味だった。

しかし、何故に甲府でやまびこの弁当を? との疑問は、すぐに解決した。五目わっぱ飯は、関東版の駅弁で、東京駅や大宮駅の他、新宿駅でも売っているそうだ。線路は何処までも、続いているのだなぁと実感した。

ちなみに盛岡駅などで販売されているのは「南部わっぱ飯」岩手県南部地方をイメージした駅弁で、具材も形も違う。海のモノ率が高いようだ。

何処までも続いていく線路を辿り、いつか東北の地へ出向くことがあったら食べてみたいなと、思いを馳せる。

「大人が言う『いつか』は実現しない」

末娘が、小学生だった頃に言った言葉を思い出した。

「いつか、買ってあげる」「いつか、行こうね」

そういった言葉の信憑性を疑った、子どもらしい視点の発言だ。その彼女も二十歳になった。もう大人である。

「今でも、そう思っているのかな」

そんなことを考えつつ、ひとりあずさでわっぱ飯を楽しんだのだった。

彩りもお味もいろいろで楽しい。海のモノも山のモノも入っています。

ご飯は炊き込みのような味付で、半分には錦糸卵、もう半分には青のりが。

しかし、何故に甲府でやまびこの弁当を? との疑問は、すぐに解決した。五目わっぱ飯は、関東版の駅弁で、東京駅や大宮駅の他、新宿駅でも売っているそうだ。線路は何処までも、続いているのだなぁと実感した。

ちなみに盛岡駅などで販売されているのは「南部わっぱ飯」岩手県南部地方をイメージした駅弁で、具材も形も違う。海のモノ率が高いようだ。

何処までも続いていく線路を辿り、いつか東北の地へ出向くことがあったら食べてみたいなと、思いを馳せる。

「大人が言う『いつか』は実現しない」

末娘が、小学生だった頃に言った言葉を思い出した。

「いつか、買ってあげる」「いつか、行こうね」

そういった言葉の信憑性を疑った、子どもらしい視点の発言だ。その彼女も二十歳になった。もう大人である。

「今でも、そう思っているのかな」

そんなことを考えつつ、ひとりあずさでわっぱ飯を楽しんだのだった。

彩りもお味もいろいろで楽しい。海のモノも山のモノも入っています。

ご飯は炊き込みのような味付で、半分には錦糸卵、もう半分には青のりが。

呼吸するいぐさで涼しく

北側の窓際の敷物を、いぐさカーペットに替えた。

今頃? と思われるかもしれないが、山梨も長野寄り、それも標高600メートルの我が家ではまだ扇風機も不要なくらい涼しく、炬燵を仕舞ったのでさえ、ついこのあいだ。夏バージョンへの衣替えも、のんびりとやっている。

とは言え、替えてみたら思いのほかすっきりした。見た目が涼しいだけでも、気分はずいぶんと違うものだ。

同じいぐさで作られた畳は、畳となってなお呼吸するというから、カーペット(ござと言った方が正しいのか?)になったいぐさも呼吸しているのかも知れない。雨で湿気が多い日も、爽やかな感じがする。

そう考えて、いぐさを見つめていると、家じゅうの柱や壁や床やテーブルなどの木々達が口々に言い始めた。

「俺だって、呼吸してるさ」「わたしだって」

切り倒されても、刈り取られても、それからもずっと呼吸し続ける植物って、本当にすごい。

感触にも涼しさを感じますが、涼しさを演出するには見た目も大事かも。

この下は、収納スペースになっています。

本や雑誌を置くことが多いコーナーですが、ベンチとしても活躍中。

ブルーが効いています。日本の夏らしい藍色イメージ。

じっくり見ていると、呼吸してるのが判るような気がします。

今頃? と思われるかもしれないが、山梨も長野寄り、それも標高600メートルの我が家ではまだ扇風機も不要なくらい涼しく、炬燵を仕舞ったのでさえ、ついこのあいだ。夏バージョンへの衣替えも、のんびりとやっている。

とは言え、替えてみたら思いのほかすっきりした。見た目が涼しいだけでも、気分はずいぶんと違うものだ。

同じいぐさで作られた畳は、畳となってなお呼吸するというから、カーペット(ござと言った方が正しいのか?)になったいぐさも呼吸しているのかも知れない。雨で湿気が多い日も、爽やかな感じがする。

そう考えて、いぐさを見つめていると、家じゅうの柱や壁や床やテーブルなどの木々達が口々に言い始めた。

「俺だって、呼吸してるさ」「わたしだって」

切り倒されても、刈り取られても、それからもずっと呼吸し続ける植物って、本当にすごい。

感触にも涼しさを感じますが、涼しさを演出するには見た目も大事かも。

この下は、収納スペースになっています。

本や雑誌を置くことが多いコーナーですが、ベンチとしても活躍中。

ブルーが効いています。日本の夏らしい藍色イメージ。

じっくり見ていると、呼吸してるのが判るような気がします。

山百合の秘密

いつも通る道に、みごとな山百合が咲いている。

あまりにみごとなので、通るたびに見入ってしまう。車で通ることが多いので、じゅうぶんに気をつけて見入るようにしている。

場所は、歩いても十分ほどのところ、平岡勘三郎良辰さんのお墓の脇だ。平岡さんは、ここ明野の農業用水、朝穂堰(あさほせぎ)を作るために尽力したお人。この町に緑豊かな棚田が広がるのは、彼のおかげだとも言える。通るたび、娘達が小学生の頃、堰周辺を散策したり、堰ができるまでを学び、学芸会でその劇を演じたりしていたのをなつかしく思い出す場所だ。

さて、山百合のこと。そのお墓のある町所有であろう土地に咲いているのだが、見入るようになり気づいた。花を重たげに傾ける山百合達には、支柱が添えてある。誰かが世話をしているのだ。山百合は、その名の通り、山に自生する百合。わざわざここに植えたのではあるまい。芽を出した山百合を見つけた誰かが大切に育てているのかも知れないと想像を膨らませる。山百合は、1年にひとつずつ花を増やしていくともいわれるデリケートな花だそうだ。もう、ずいぶんと前から大切にされてきたのだろう。

「いったい誰が?」

問いかけても、山百合は凛と風に揺れるのみである。

わたしの手のひらよりも、大きな花です。花弁のオレンジ色が鮮やか。

それが3つも4つも並んで咲いていて、迫力があります。

竹の支柱があればこその、美しさ。蕾もいっぱいつけています。

平岡勘三郎良辰さんのお墓を、見守るかのように咲いています。

あまりにみごとなので、通るたびに見入ってしまう。車で通ることが多いので、じゅうぶんに気をつけて見入るようにしている。

場所は、歩いても十分ほどのところ、平岡勘三郎良辰さんのお墓の脇だ。平岡さんは、ここ明野の農業用水、朝穂堰(あさほせぎ)を作るために尽力したお人。この町に緑豊かな棚田が広がるのは、彼のおかげだとも言える。通るたび、娘達が小学生の頃、堰周辺を散策したり、堰ができるまでを学び、学芸会でその劇を演じたりしていたのをなつかしく思い出す場所だ。

さて、山百合のこと。そのお墓のある町所有であろう土地に咲いているのだが、見入るようになり気づいた。花を重たげに傾ける山百合達には、支柱が添えてある。誰かが世話をしているのだ。山百合は、その名の通り、山に自生する百合。わざわざここに植えたのではあるまい。芽を出した山百合を見つけた誰かが大切に育てているのかも知れないと想像を膨らませる。山百合は、1年にひとつずつ花を増やしていくともいわれるデリケートな花だそうだ。もう、ずいぶんと前から大切にされてきたのだろう。

「いったい誰が?」

問いかけても、山百合は凛と風に揺れるのみである。

わたしの手のひらよりも、大きな花です。花弁のオレンジ色が鮮やか。

それが3つも4つも並んで咲いていて、迫力があります。

竹の支柱があればこその、美しさ。蕾もいっぱいつけています。

平岡勘三郎良辰さんのお墓を、見守るかのように咲いています。

アボカドは、アボガドだった?

アボカドが流行り始めて、十年ほど経つそうだ。

最近は居酒屋や、チェーンの珈琲屋でも、アボカドを使った料理が置いてあり、アボカドファンとしては嬉しい限りである。

我が家でも、アボカドにレモンやオリーブオイルを入れてペースト状にし、鮪をエシャレットと叩いたものと盛り合わせる「鮪アボカドユッケ」は定番だ。わさびソースも添え「鮪&アボカド&わさび」という黄金の組み合わせ。この組み合わせは居酒屋料理などでもよく見かけるもの。うちでは醤油は使わないがアボカドには醤油もあうから「鮪&わさび」と仲良しなのもうなずける。

じつは何年か前まで、アボカドを「アボガド」と呼んでいた。だってアボカドって発音しにくいんだもん、と言い訳しつつも、やはり言葉の間違いは恥ずかしい。だからつい「カ」を強調した発音になってしまう。

ところが最近、このアボカド、昔は「アボガド」と呼ばれていたのだと知った。スーパーなどでも「森のバター、アボガド」と堂々表示して売っていたという。わたしの間違いは、この擦り込みから来ていたのだ。やはり日本人には発音しにくい言葉であり、広めた人さえもが間違えたらしい。

間違いも堂々と使ってしまえば、間違いではなくなるのかも知れない。

そう思いつつも不器用に「カ」を強調し「アボカド」と正しく発音しないと落ち着かないのは、気が弱いからなんでしょうかね。

夫が食べたアボカドバーガー。この綺麗な色がまた魅力的ですね。

女性に人気とも言われているようですが、夫はアボカド大好きです。

最近は居酒屋や、チェーンの珈琲屋でも、アボカドを使った料理が置いてあり、アボカドファンとしては嬉しい限りである。

我が家でも、アボカドにレモンやオリーブオイルを入れてペースト状にし、鮪をエシャレットと叩いたものと盛り合わせる「鮪アボカドユッケ」は定番だ。わさびソースも添え「鮪&アボカド&わさび」という黄金の組み合わせ。この組み合わせは居酒屋料理などでもよく見かけるもの。うちでは醤油は使わないがアボカドには醤油もあうから「鮪&わさび」と仲良しなのもうなずける。

じつは何年か前まで、アボカドを「アボガド」と呼んでいた。だってアボカドって発音しにくいんだもん、と言い訳しつつも、やはり言葉の間違いは恥ずかしい。だからつい「カ」を強調した発音になってしまう。

ところが最近、このアボカド、昔は「アボガド」と呼ばれていたのだと知った。スーパーなどでも「森のバター、アボガド」と堂々表示して売っていたという。わたしの間違いは、この擦り込みから来ていたのだ。やはり日本人には発音しにくい言葉であり、広めた人さえもが間違えたらしい。

間違いも堂々と使ってしまえば、間違いではなくなるのかも知れない。

そう思いつつも不器用に「カ」を強調し「アボカド」と正しく発音しないと落ち着かないのは、気が弱いからなんでしょうかね。

夫が食べたアボカドバーガー。この綺麗な色がまた魅力的ですね。

女性に人気とも言われているようですが、夫はアボカド大好きです。

『恋の棺』

田辺聖子の『恋の棺(ひつぎ)』を読んだ。

『ジョゼと虎と魚たち』(角川文庫)に収められた短編だ。

29歳の宇禰(うね)は、姉の息子、つまり甥である19歳の有二に惹かれていた。そんな彼女の独り言のような小説だ。三人称でかかれているがぶれることなく宇禰の目線で進んでいくので、独り言のように感じたのかも知れない。

全体を通して、宇禰の有二を見つめる眼差しがとても優しく、半分子どもを可愛がっているようでもあり、ときにふっと微笑んでしまうようなラブストーリーだった。ラストは西條八十の詩の引用「語りえぬ二人の恋なれば われらが棺の上に草生ふる日にも 絶えて知るひとの無かるべし」で終わるのだが、読後もやわらかな微笑ましさが胸から消えることはなかった。

重要なキーワードは「二重人格」だ。宇禰は、別れる前に夫から投げつけられたその言葉に傷つき、自分の多面性を客観視しては乾いた傷を眺めるように生きていた。有二との恋は、その傷を昇華させていく。以下本文から。

宇禰のやさしい微笑からは、恋の棺を埋めた人とは見えないだろうと宇禰自身、思われる。しかし宇禰はこの悦楽を尖鋭化するために、二度と有二と機会を持とうとは思わないのだ。宇禰はそういう決意を匕首(あいくち)のようにかくし持ちながら、微笑んでいる自分の「二重人格」が、いまはいとしく思えている。これこそ、女の生きる喜びだった。

解説の山田詠美が、かいている。

「田辺小説の主人公達はみな、人生をいつくしむ才能に恵まれている」と。

それを読み、胸に残る微笑ましさの源がなんだったのかが、腑に落ちた。

人生をいつくしむ才能。百回となえたら、わたしにもそなわるだろうか。

最近、昔読んだ山本文緒の短編を、読み漁っています。

それが日常化していたなかで読んだ、田辺聖子の短編は新鮮でした。

『ジョゼと虎と魚たち』(角川文庫)に収められた短編だ。

29歳の宇禰(うね)は、姉の息子、つまり甥である19歳の有二に惹かれていた。そんな彼女の独り言のような小説だ。三人称でかかれているがぶれることなく宇禰の目線で進んでいくので、独り言のように感じたのかも知れない。

全体を通して、宇禰の有二を見つめる眼差しがとても優しく、半分子どもを可愛がっているようでもあり、ときにふっと微笑んでしまうようなラブストーリーだった。ラストは西條八十の詩の引用「語りえぬ二人の恋なれば われらが棺の上に草生ふる日にも 絶えて知るひとの無かるべし」で終わるのだが、読後もやわらかな微笑ましさが胸から消えることはなかった。

重要なキーワードは「二重人格」だ。宇禰は、別れる前に夫から投げつけられたその言葉に傷つき、自分の多面性を客観視しては乾いた傷を眺めるように生きていた。有二との恋は、その傷を昇華させていく。以下本文から。

宇禰のやさしい微笑からは、恋の棺を埋めた人とは見えないだろうと宇禰自身、思われる。しかし宇禰はこの悦楽を尖鋭化するために、二度と有二と機会を持とうとは思わないのだ。宇禰はそういう決意を匕首(あいくち)のようにかくし持ちながら、微笑んでいる自分の「二重人格」が、いまはいとしく思えている。これこそ、女の生きる喜びだった。

解説の山田詠美が、かいている。

「田辺小説の主人公達はみな、人生をいつくしむ才能に恵まれている」と。

それを読み、胸に残る微笑ましさの源がなんだったのかが、腑に落ちた。

人生をいつくしむ才能。百回となえたら、わたしにもそなわるだろうか。

最近、昔読んだ山本文緒の短編を、読み漁っています。

それが日常化していたなかで読んだ、田辺聖子の短編は新鮮でした。

ディップ祭り開催

「週末は、ディップ祭りにしよう」

夫は、お祭り好きである。

今夜はバーベキューにしよう。ふたりすき焼きにしよう。などと、週末のメニューを提案するのは大抵は夫で、夫婦ふたりなのでさほど盛り上がる訳でもないのだが、美味しく酒を飲めるならと、わたしはそれを準備をするのだ。

ということで週末夫の提案で、夫婦ふたり、ディップ祭りを開催した。パンに様々な具材をのせたり浸したりして、美味しくワインを飲もう大会だ。

夫は、得意のレバーペースト。わたしは、にんにくトマト、卵マヨネーズマスタード風味、鰯のマリネを担当。そして新たなレシピ、ババガナッシュにも挑戦した。ババガナッシュは、焼き茄子と練り胡麻、レモン汁などを混ぜペースト状にしたものだ。並べると色とりどりで、楽しくなる。

たったふたりの週末ご飯なのだが、彼の楽しもうという意欲と企画には、毎度のことながら感心させられる。

それを食べながらふと、小学校に上がった頃、息子が言った言葉を思い出した。末娘が生まれたばかりで、買い物にも料理にもかけられる時間は少なく、そしてそれ以上に気持ちに余裕がなく、その夜は肉じゃがのみだった。

昼夜問わず延々と続く何時間かごとの授乳などもあり疲れ切っていたわたしは半ば自棄になり思っていた。肉も野菜も入っているしたっぷり煮たからお腹いっぱい食べてくれ、と。そのときに息子が、こう言った。

「夕飯はもっとさ、盛り上がりたいんだよね」

夕飯は肉じゃがだけ? と抗議したのではなく、心からの子どもの声だった。栄養だけが、ご飯じゃないんだよな。そう思いつつも、枷をはめられたかのように身動きがとれなかった時期の渋い思い出だ。今考えると、精一杯やってるよとあのときの自分に声をかけてあげたいくらいなのだが、当時はそうは思えず、精一杯戦ったって負けは負けと、敗北感に苛まれる日々だった。

そんなことを思いだしつつ、彩り鮮やかなディップを楽しみ、イタリアワインを空け、ほろほろと酔い考えた。いつしかそんな思い出の渋味も熟成し、また空気に触れて開いていき、甘く美味しくなるのかも知れないと。

トマト、卵、茄子のババガナッシュ、レバー、鰯のマリネの5種類。

いちばん左がババガナッシュ。庭のアップルミントをのせて。

そのお味はまあまあでした。スパイスを効かせた方がよかったかも。

花が咲いた後ですが、イタリアンパセリも少しずつ飾りました。

夫は、お祭り好きである。

今夜はバーベキューにしよう。ふたりすき焼きにしよう。などと、週末のメニューを提案するのは大抵は夫で、夫婦ふたりなのでさほど盛り上がる訳でもないのだが、美味しく酒を飲めるならと、わたしはそれを準備をするのだ。

ということで週末夫の提案で、夫婦ふたり、ディップ祭りを開催した。パンに様々な具材をのせたり浸したりして、美味しくワインを飲もう大会だ。

夫は、得意のレバーペースト。わたしは、にんにくトマト、卵マヨネーズマスタード風味、鰯のマリネを担当。そして新たなレシピ、ババガナッシュにも挑戦した。ババガナッシュは、焼き茄子と練り胡麻、レモン汁などを混ぜペースト状にしたものだ。並べると色とりどりで、楽しくなる。

たったふたりの週末ご飯なのだが、彼の楽しもうという意欲と企画には、毎度のことながら感心させられる。

それを食べながらふと、小学校に上がった頃、息子が言った言葉を思い出した。末娘が生まれたばかりで、買い物にも料理にもかけられる時間は少なく、そしてそれ以上に気持ちに余裕がなく、その夜は肉じゃがのみだった。

昼夜問わず延々と続く何時間かごとの授乳などもあり疲れ切っていたわたしは半ば自棄になり思っていた。肉も野菜も入っているしたっぷり煮たからお腹いっぱい食べてくれ、と。そのときに息子が、こう言った。

「夕飯はもっとさ、盛り上がりたいんだよね」

夕飯は肉じゃがだけ? と抗議したのではなく、心からの子どもの声だった。栄養だけが、ご飯じゃないんだよな。そう思いつつも、枷をはめられたかのように身動きがとれなかった時期の渋い思い出だ。今考えると、精一杯やってるよとあのときの自分に声をかけてあげたいくらいなのだが、当時はそうは思えず、精一杯戦ったって負けは負けと、敗北感に苛まれる日々だった。

そんなことを思いだしつつ、彩り鮮やかなディップを楽しみ、イタリアワインを空け、ほろほろと酔い考えた。いつしかそんな思い出の渋味も熟成し、また空気に触れて開いていき、甘く美味しくなるのかも知れないと。

トマト、卵、茄子のババガナッシュ、レバー、鰯のマリネの5種類。

いちばん左がババガナッシュ。庭のアップルミントをのせて。

そのお味はまあまあでした。スパイスを効かせた方がよかったかも。

花が咲いた後ですが、イタリアンパセリも少しずつ飾りました。

猫とつる草

散歩をしていて、猫を見かけた。

野良だろうか。じっとこちらを見ているが、すぐに逃げられるように四足に力を入れているのが判る。しかし毛なみは美しい。外出自由な、何処かのお家の飼い猫さんかも知れない。

1年半前に、飼っていたびっきー(雄犬)が死んでから、動物とは無縁の生活を送っている。子どもの頃にやはり犬を飼っていたが(よくある話だが、チビと名づけてその後大きくなり、違和感を覚えつつもチビと呼び続けた)そう言えば、猫を飼ったことはなかったとふと思った。

犬派? 猫派? などと話題になることがあるが、わたしはたぶん、どちらかと言えば猫派だ。もちろんびっきーは特別な存在で、何派などの分類からは外れる訳だが、何故犬を飼っていたのかと言えば、それは上の娘が犬大好きな犬派だったからに他ならない。

犬派は人が好きだというタイプが多いそうだが、娘は小さな頃から常に誰かと遊んでいないと落ち着かない子どもだった。まさに人が好きなのだ。びっきーにも、そんなまっすぐな愛情を注いでいたし、それがもし猫だったとしても、変わらず可愛がったのだろうと思う。無論、犬派、猫派など、当てにならないところはある。猫派はマイペースで孤独を好むなどとも言うが、猫大好き、人大好き、という友人も多いのだ。

わたしはこの先も、猫を飼うことはたぶんないと思う。きっとこのまま、動物とは無縁の生活が続くだろう。何しろ自分の根底にある猫的と思える部分さえ、持て余しているのだ。そんなこと考えながら足もとを見ると、びっきーが好んで食べていたつる草が目に留まり、不意になつかしい気持ちになった。

警戒はしているみたいですが、カメラを向けても逃げませんでした。

ちょっと近づくと、逃げの姿勢に。それでも、じっと見ています。

バイバイと手を振ると、びくんとしましたが姿勢はこのままでした。

昨日は猫日和。買い物に出た車中でも、たくさんの猫と会いました。

野良だろうか。じっとこちらを見ているが、すぐに逃げられるように四足に力を入れているのが判る。しかし毛なみは美しい。外出自由な、何処かのお家の飼い猫さんかも知れない。

1年半前に、飼っていたびっきー(雄犬)が死んでから、動物とは無縁の生活を送っている。子どもの頃にやはり犬を飼っていたが(よくある話だが、チビと名づけてその後大きくなり、違和感を覚えつつもチビと呼び続けた)そう言えば、猫を飼ったことはなかったとふと思った。

犬派? 猫派? などと話題になることがあるが、わたしはたぶん、どちらかと言えば猫派だ。もちろんびっきーは特別な存在で、何派などの分類からは外れる訳だが、何故犬を飼っていたのかと言えば、それは上の娘が犬大好きな犬派だったからに他ならない。

犬派は人が好きだというタイプが多いそうだが、娘は小さな頃から常に誰かと遊んでいないと落ち着かない子どもだった。まさに人が好きなのだ。びっきーにも、そんなまっすぐな愛情を注いでいたし、それがもし猫だったとしても、変わらず可愛がったのだろうと思う。無論、犬派、猫派など、当てにならないところはある。猫派はマイペースで孤独を好むなどとも言うが、猫大好き、人大好き、という友人も多いのだ。

わたしはこの先も、猫を飼うことはたぶんないと思う。きっとこのまま、動物とは無縁の生活が続くだろう。何しろ自分の根底にある猫的と思える部分さえ、持て余しているのだ。そんなこと考えながら足もとを見ると、びっきーが好んで食べていたつる草が目に留まり、不意になつかしい気持ちになった。

警戒はしているみたいですが、カメラを向けても逃げませんでした。

ちょっと近づくと、逃げの姿勢に。それでも、じっと見ています。

バイバイと手を振ると、びくんとしましたが姿勢はこのままでした。

昨日は猫日和。買い物に出た車中でも、たくさんの猫と会いました。

梅雨の晴れ間に

梅雨の晴れ間の空を、見上げた。

いつ降り出すか判らない雨。そして降り出せば、いつやむのか判らない。

専門家でさえ、梅雨明けはいつと断定できないあいまいさに、自然の測り知れなさを感じる。それでも植物達は、それを受け入れ、花を咲かせている。

そうして受け入れざるを得ないことが、人にだって生きていれば多いけれど、植物と違うところは、人にはプラスにしろ、マイナスにしろ、行動を起こすことができるということだ。

曖昧模糊な梅雨空を見ていると、何も考えず、ただそこにあるものを受け入れてしまいがちな自分にたどりつく。そして、自ら受け入れたものでいっぱいいっぱいになり、やがては身動きがとれなくなる自分に。

江國香織の『ぼくの小鳥ちゃん』(あかね書房)に、こんな文がある。

ときにふと思い出す一節で、気が優しいだけのような主人公「ぼく」が、じつは懐の大きな人間だと読み取れるシーンだ。

「一羽の小鳥として、私ががまんならないとおもうあなたの欠点を教えてあげましょうか」

いつだったか、そう言われたことがある。昔ここにいた、ある日いきなりやってきて、やがていきなりいなくなってしまった、こげ茶色の小鳥ちゃんにだ。

「欠点?」

ぼくは訊き返した。夏で、ぼくたちは窓をあけた部屋のなかにいた。

「あなたはうけいれすぎるのよ」

小鳥ちゃんはぼくの目をみずにそう言った。

「いけないことかな」

「ときどきとても淋しくなるの」

小鳥ちゃんは顔をあげてぼくをみた。切るようにかなしい目をしていた。

空を見上げて思うことは、人それぞれ違う。そして同じはずの自分でも、そのときの心持でずいぶんと違っている。

庭の姫シャラ。立ち姿がとても綺麗な木です。梅雨の晴れ間の空と。

いつ降り出すか判らない雨。そして降り出せば、いつやむのか判らない。

専門家でさえ、梅雨明けはいつと断定できないあいまいさに、自然の測り知れなさを感じる。それでも植物達は、それを受け入れ、花を咲かせている。

そうして受け入れざるを得ないことが、人にだって生きていれば多いけれど、植物と違うところは、人にはプラスにしろ、マイナスにしろ、行動を起こすことができるということだ。

曖昧模糊な梅雨空を見ていると、何も考えず、ただそこにあるものを受け入れてしまいがちな自分にたどりつく。そして、自ら受け入れたものでいっぱいいっぱいになり、やがては身動きがとれなくなる自分に。

江國香織の『ぼくの小鳥ちゃん』(あかね書房)に、こんな文がある。

ときにふと思い出す一節で、気が優しいだけのような主人公「ぼく」が、じつは懐の大きな人間だと読み取れるシーンだ。

「一羽の小鳥として、私ががまんならないとおもうあなたの欠点を教えてあげましょうか」

いつだったか、そう言われたことがある。昔ここにいた、ある日いきなりやってきて、やがていきなりいなくなってしまった、こげ茶色の小鳥ちゃんにだ。

「欠点?」

ぼくは訊き返した。夏で、ぼくたちは窓をあけた部屋のなかにいた。

「あなたはうけいれすぎるのよ」

小鳥ちゃんはぼくの目をみずにそう言った。

「いけないことかな」

「ときどきとても淋しくなるの」

小鳥ちゃんは顔をあげてぼくをみた。切るようにかなしい目をしていた。

空を見上げて思うことは、人それぞれ違う。そして同じはずの自分でも、そのときの心持でずいぶんと違っている。

庭の姫シャラ。立ち姿がとても綺麗な木です。梅雨の晴れ間の空と。

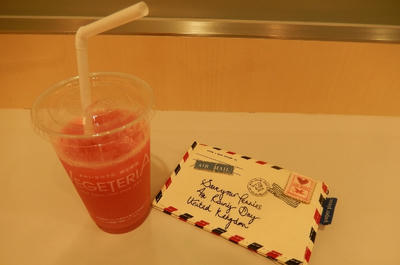

フレッシュジュースと目の前の壁

東京に出て、ひとりで帰るときには、必ず「かいじ」に乗る。

中央線の特急は、長野県の松本まで行く「あずさ」と甲府止まりの「かいじ」があり、以前眠って乗り過ごし、1時間半も先の松本まで行ってしまって以来、ひとりで「あずさ」に乗るのが怖いのだ。

新宿からは「あずさ」も「かいじ」も、大抵1時間に1本ずつ、30分ごと交互に出ている。乗り遅れないかと気が急くより、早めに到着して待ちたい方である。なので、新宿駅で時間を潰すことが多い。「あずさ」には乗れないので、30分以上待つこともある。

利用者数が日本一多いのは新宿駅だそうだが(JR調べで1日平均約75万人)駅ナカの充実度は低い。とにかく座る場所がない。東口のベックスコーヒーも南口のドトールも席数が少なすぎてまず空いていない。

そこでわたしが利用するのは、サラダや弁当、スープ、フレッシュジュースなどを売っている「RF+」だ。座ってお弁当を食べようと思う人はいないのか、フレッシュジュースは種類も豊富なのに、椅子はいつも空いている。カウンター式の狭いテーブルだが、パソコンだって開くことができるのに。

しかしある人に言うと、意外な答が返ってきた。

「狭くて目の前に壁があるところに、わざわざ座りたくない」

目から鱗だった。そういう感じ方、考え方もあるのかと驚いた。

しかしドトールも同じように狭く、同じように壁に向かって座るカウンター席だが、そこには常に空席がない。珈琲の魅力だろうか。違う気がする。誰も座っていないと、逆に座りにくいからだろうか。いや、それも単純すぎる。

うーんいったい、どうしてなんでしょうね?

高知県産夏みょうが&レモンのフレッシュジュース。

これは380円でしたが、150円のお茶でも席は利用できます。

お金の問題じゃないってことは、珈琲屋より白く明るいせいかな。

いろいろ考えてみましたが、答にはたどりつきませんでした。

ちょっと大きめのパスケースに、スイカと特急回数券を入れています。

中央線の特急は、長野県の松本まで行く「あずさ」と甲府止まりの「かいじ」があり、以前眠って乗り過ごし、1時間半も先の松本まで行ってしまって以来、ひとりで「あずさ」に乗るのが怖いのだ。

新宿からは「あずさ」も「かいじ」も、大抵1時間に1本ずつ、30分ごと交互に出ている。乗り遅れないかと気が急くより、早めに到着して待ちたい方である。なので、新宿駅で時間を潰すことが多い。「あずさ」には乗れないので、30分以上待つこともある。

利用者数が日本一多いのは新宿駅だそうだが(JR調べで1日平均約75万人)駅ナカの充実度は低い。とにかく座る場所がない。東口のベックスコーヒーも南口のドトールも席数が少なすぎてまず空いていない。

そこでわたしが利用するのは、サラダや弁当、スープ、フレッシュジュースなどを売っている「RF+」だ。座ってお弁当を食べようと思う人はいないのか、フレッシュジュースは種類も豊富なのに、椅子はいつも空いている。カウンター式の狭いテーブルだが、パソコンだって開くことができるのに。

しかしある人に言うと、意外な答が返ってきた。

「狭くて目の前に壁があるところに、わざわざ座りたくない」

目から鱗だった。そういう感じ方、考え方もあるのかと驚いた。

しかしドトールも同じように狭く、同じように壁に向かって座るカウンター席だが、そこには常に空席がない。珈琲の魅力だろうか。違う気がする。誰も座っていないと、逆に座りにくいからだろうか。いや、それも単純すぎる。

うーんいったい、どうしてなんでしょうね?

高知県産夏みょうが&レモンのフレッシュジュース。

これは380円でしたが、150円のお茶でも席は利用できます。

お金の問題じゃないってことは、珈琲屋より白く明るいせいかな。

いろいろ考えてみましたが、答にはたどりつきませんでした。

ちょっと大きめのパスケースに、スイカと特急回数券を入れています。

『待つ』

太宰治の『待つ』を読んだ。『女生徒』(角川文庫)収録の短編だ。

読んだばかりの『太宰治の辞書』に出てきた小説で、『待つ』は本当に短く、掌編とも言えるだろう。戦時中、駅で若い女が誰かを待っている。ただそれだけの話、と言ってもいいような小説だ。以下本文から。

私の待っているのは、あなたではない。それでは一体、私は誰を待っているのだろう。旦那さま。ちがう。恋人。ちがいます。お友達。いやだ。お金。まさか。亡霊。おお、いやだ。もっとなごやかな、ぱっと明るい、素晴らしいもの。なんだか、わからない。たとえば、春のようなもの。いや、ちがう。青葉。五月。麦畑を流れる清水。やっぱり、ちがう。ああ、けれども私は待っています。胸を躍らせて待っているのだ。

彼女は、いったい何を待っているのだろう。それはラストまで判らない。

だけど、いや。だから共感した。わたしだって、たぶん何かを待っている。無粋な言い方かもしれないが、生きているってそういうことなんじゃないかな。

角川文庫のこの装幀には違和感がありました。でも十代の子達には、

こういうのが手にとりやすいのかな? 個人的には、違う気がしますが。

読んだばかりの『太宰治の辞書』に出てきた小説で、『待つ』は本当に短く、掌編とも言えるだろう。戦時中、駅で若い女が誰かを待っている。ただそれだけの話、と言ってもいいような小説だ。以下本文から。

私の待っているのは、あなたではない。それでは一体、私は誰を待っているのだろう。旦那さま。ちがう。恋人。ちがいます。お友達。いやだ。お金。まさか。亡霊。おお、いやだ。もっとなごやかな、ぱっと明るい、素晴らしいもの。なんだか、わからない。たとえば、春のようなもの。いや、ちがう。青葉。五月。麦畑を流れる清水。やっぱり、ちがう。ああ、けれども私は待っています。胸を躍らせて待っているのだ。

彼女は、いったい何を待っているのだろう。それはラストまで判らない。

だけど、いや。だから共感した。わたしだって、たぶん何かを待っている。無粋な言い方かもしれないが、生きているってそういうことなんじゃないかな。

角川文庫のこの装幀には違和感がありました。でも十代の子達には、

こういうのが手にとりやすいのかな? 個人的には、違う気がしますが。

『太宰治の辞書』

北村薫の最新刊『太宰治の辞書』(新潮社)を読んだ。

「〈円紫さんと私〉シリーズの続きが出た」

埼玉の大学に通う末娘からメールがあったのは先月のこと。驚き喜んで、本屋に買いに走った。第5弾である前作『朝霧』が出版されてから17年経っている。続きが出るなどとは青天の霹靂だった。

「買ったよ。読んだら貸してあげる」とメールを返す。

彼女からはひと言「やった!」と返ってきた。貧乏学生である彼女には、新刊を買う余裕はないようだし、根強い人気のあるシリーズだけに図書館でも待ち数が多く、手に取れるのはずいぶん先のことだと思っていたのだろう。

シリーズ初め、主人公で語り手である〈私〉は大学生だった。落語家の円紫師匠とともに日常に潜む謎を解いていくアマチュア探偵によるコージーミステリーだ。だがその〈私〉と円紫さんの根っこにあった読書マニアとも言えるほどの本を愛する姿勢が物語を動かし、やがて本の世界の謎までも解こうという方向へと進んでいく。

『太宰治の辞書』は、前作から二十年が経ち、本好き高じて出版社で働くようになった〈私〉が、太宰の小説『女生徒』に出会い、そのなかに登場する辞書が、どの辞書だったのかを探していく話だ。そして〈私〉は、やがて辞書とは別のものにたどりついていくのだった。

読んでいて、ときにふっと笑ってしまった。センスの良いユーモアに笑わせられるところはもちろんあったが、そういうところで、ではない。

「この人、本当に本が好きなんだなぁ」と〈私〉と作者を重ね、その、もう恥も外聞もなく好きで好きでしょうがないのだと身体じゅうで言っているような文章が、微笑ましく思えてしまったのだ。

そんなことを思いつつぺらぺらとページを捲っていて、すごいものを見つけた。本の巻頭の献辞である。「愛する妻に捧ぐ ―」みたいな感じで「本に ―」とある。思わず吹き出してしまった。爆笑だ。

そう言えば、うちにもそんな本好きがもう一人いたなぁと、シリーズ1作目『空飛ぶ馬』を読んでいた息子の背中を思い出した。

十年ほど前の冬、雪が心配される大学センター入試の前日のことだった。受験のために本断ちしていた彼は、その朝居間のテーブルに『空飛ぶ馬』を見つけ、何かに憑かれるかのように読み始めてしまった。置いておいたわたしの失敗だと後悔したが、読み始めたものを途中でやめて試験に臨むよりもいいだろうと、放っておいた。自分でも今本を読んでいるときではないと判っていた彼は「座れば?」というわたしの言葉にも答えず、結局そこに立ったまま、1時間と少しかけてその文庫本を読み終えてしまったのだ。

その文庫は今、埼玉の末娘の部屋にある。息子より7つ下の彼女が、クリスマスに〈円紫さんと私〉シリーズが欲しい。家にあるのでいいから、と言ったのは中学生のときだった。

『太宰治の辞書』が末娘から返却されたら、息子に送ってやろうかと、あのときの背中を思い浮かべ考えた。それとも彼はもう、読んだだろうか。

デビュー作でもある『空飛ぶ馬』から始まり『夜の蝉』『秋の花』

『六の宮の姫君』『朝霧』と続きます。再読したくなりました。

『太宰治の辞書』に出てきた青森土産の「生まれて墨ませんべい」が

実在するか調べるてみたら、ほんとにあった(笑) → こちら

「〈円紫さんと私〉シリーズの続きが出た」

埼玉の大学に通う末娘からメールがあったのは先月のこと。驚き喜んで、本屋に買いに走った。第5弾である前作『朝霧』が出版されてから17年経っている。続きが出るなどとは青天の霹靂だった。

「買ったよ。読んだら貸してあげる」とメールを返す。

彼女からはひと言「やった!」と返ってきた。貧乏学生である彼女には、新刊を買う余裕はないようだし、根強い人気のあるシリーズだけに図書館でも待ち数が多く、手に取れるのはずいぶん先のことだと思っていたのだろう。

シリーズ初め、主人公で語り手である〈私〉は大学生だった。落語家の円紫師匠とともに日常に潜む謎を解いていくアマチュア探偵によるコージーミステリーだ。だがその〈私〉と円紫さんの根っこにあった読書マニアとも言えるほどの本を愛する姿勢が物語を動かし、やがて本の世界の謎までも解こうという方向へと進んでいく。

『太宰治の辞書』は、前作から二十年が経ち、本好き高じて出版社で働くようになった〈私〉が、太宰の小説『女生徒』に出会い、そのなかに登場する辞書が、どの辞書だったのかを探していく話だ。そして〈私〉は、やがて辞書とは別のものにたどりついていくのだった。

読んでいて、ときにふっと笑ってしまった。センスの良いユーモアに笑わせられるところはもちろんあったが、そういうところで、ではない。

「この人、本当に本が好きなんだなぁ」と〈私〉と作者を重ね、その、もう恥も外聞もなく好きで好きでしょうがないのだと身体じゅうで言っているような文章が、微笑ましく思えてしまったのだ。

そんなことを思いつつぺらぺらとページを捲っていて、すごいものを見つけた。本の巻頭の献辞である。「愛する妻に捧ぐ ―」みたいな感じで「本に ―」とある。思わず吹き出してしまった。爆笑だ。

そう言えば、うちにもそんな本好きがもう一人いたなぁと、シリーズ1作目『空飛ぶ馬』を読んでいた息子の背中を思い出した。

十年ほど前の冬、雪が心配される大学センター入試の前日のことだった。受験のために本断ちしていた彼は、その朝居間のテーブルに『空飛ぶ馬』を見つけ、何かに憑かれるかのように読み始めてしまった。置いておいたわたしの失敗だと後悔したが、読み始めたものを途中でやめて試験に臨むよりもいいだろうと、放っておいた。自分でも今本を読んでいるときではないと判っていた彼は「座れば?」というわたしの言葉にも答えず、結局そこに立ったまま、1時間と少しかけてその文庫本を読み終えてしまったのだ。

その文庫は今、埼玉の末娘の部屋にある。息子より7つ下の彼女が、クリスマスに〈円紫さんと私〉シリーズが欲しい。家にあるのでいいから、と言ったのは中学生のときだった。

『太宰治の辞書』が末娘から返却されたら、息子に送ってやろうかと、あのときの背中を思い浮かべ考えた。それとも彼はもう、読んだだろうか。

デビュー作でもある『空飛ぶ馬』から始まり『夜の蝉』『秋の花』

『六の宮の姫君』『朝霧』と続きます。再読したくなりました。

『太宰治の辞書』に出てきた青森土産の「生まれて墨ませんべい」が

実在するか調べるてみたら、ほんとにあった(笑) → こちら

野鳥達からの贈り物

庭に向日葵が咲いている。

種を蒔いた訳ではない。冬の間、野鳥のために撒いていた種が、土をかぶって芽を出したものだ。餌用の種から咲いたからか、背の低い小ぶりの花は向日葵らしさに欠けてはいるが、それが可愛くもある。蕾は特徴があり、どれも黒っぽかったので、変わり種の花が咲くかとも思ってもいたが、咲いてみれば小ぶりだがごく普通の花だった。

野鳥達は、この季節もたくさん飛んでいる。鶯やホトトギスは、毎日のように声を聞くし、フクロウが鳴く夜もある。バードセイバーを貼っていても窓にぶつかって脳震とうを起こすそそっかしい子もいる。

だが虫や木の実など食べ物も豊富なこの季節、それぞれに必要な栄養もその方が摂れるのだろうからと、餌を撒くことはしない。庭を歩く姿は見られないが、山や林でたくましく生きている彼らの存在を楽しむだけでじゅうぶんだ。

その彼らが冬、食べこぼした向日葵が4つ、今咲いているのだ。

800gの大袋で何度か買って来た向日葵の種は、いったいいくつあったのだろう。確実に、数えきれないほどだ。しかし芽を出し花を咲かせたのはたったの4つだけ。如何に彼らが必死で食べていたのかがうかがえる。食べている姿は目の前で見ていたのに、その食べっぷりに今頃になって気づかされるとは。

梅雨の晴れ間にからりと笑顔で咲く向日葵。忘れた頃になっての野鳥達からの贈り物かも知れないと思うと、余計にまぶしく見えてくるから不思議である。

ちょっといびつな形だけれど、のびのびと咲いています。

向日葵の黄色には、陽の光が似合うなぁ。

すっかり夏の雲。雪がなくなって、八ヶ岳もゆったりとしています。

種を蒔いた訳ではない。冬の間、野鳥のために撒いていた種が、土をかぶって芽を出したものだ。餌用の種から咲いたからか、背の低い小ぶりの花は向日葵らしさに欠けてはいるが、それが可愛くもある。蕾は特徴があり、どれも黒っぽかったので、変わり種の花が咲くかとも思ってもいたが、咲いてみれば小ぶりだがごく普通の花だった。

野鳥達は、この季節もたくさん飛んでいる。鶯やホトトギスは、毎日のように声を聞くし、フクロウが鳴く夜もある。バードセイバーを貼っていても窓にぶつかって脳震とうを起こすそそっかしい子もいる。

だが虫や木の実など食べ物も豊富なこの季節、それぞれに必要な栄養もその方が摂れるのだろうからと、餌を撒くことはしない。庭を歩く姿は見られないが、山や林でたくましく生きている彼らの存在を楽しむだけでじゅうぶんだ。

その彼らが冬、食べこぼした向日葵が4つ、今咲いているのだ。

800gの大袋で何度か買って来た向日葵の種は、いったいいくつあったのだろう。確実に、数えきれないほどだ。しかし芽を出し花を咲かせたのはたったの4つだけ。如何に彼らが必死で食べていたのかがうかがえる。食べている姿は目の前で見ていたのに、その食べっぷりに今頃になって気づかされるとは。

梅雨の晴れ間にからりと笑顔で咲く向日葵。忘れた頃になっての野鳥達からの贈り物かも知れないと思うと、余計にまぶしく見えてくるから不思議である。

ちょっといびつな形だけれど、のびのびと咲いています。

向日葵の黄色には、陽の光が似合うなぁ。

すっかり夏の雲。雪がなくなって、八ヶ岳もゆったりとしています。

偶然のハワイ・コナ

何事も柔軟に考えていたいと常々思っているのだが、凝り固まった考えに捉われていることも多い。言い切ったり、決めつけたりする他人を見ては嫌だなぁと思うくせに、自分で同じことをしていて愕然とする時がある。

最近それを教えてくれたのは、珈琲のハワイ・コナだった。

十年以上前になるだろうか、ハワイ・コナ珈琲を飲み、その苦さに閉口したことがあって、それ以来ハワイ・コナは苦いと思いこみ、敬遠してきた。

それが先日のこと。電話で珈琲豆を注文したのだが、あと100g 追加すれば送料無料になるという。

「今入荷しているなかからオススメを選びましょうか」と店員さん。

その気づかいをうれしく思い、それも楽しいかなとお願いした。

そして届いたのが、100g のハワイ・コナだったという訳だ。

酸味が楽しめて苦みの少ない豆と伝えてあったので、苦味が勝った豆を送ってくるはずはない。淹れてみて納得。優しい酸味を楽しめる珈琲だった。あのとき飲んだハワイ・コナの方が、ハワイ・コナとは言い難い味だったのだ。

よくあることなのに、どうして気づかないのだろう。調べたり、疑ったり、考えたりもせずに思いこむ癖が治らない。

さて今、苦手意識があるものは、としばし考えたのだった。

豆のまま100gの小袋に入ったハワイ・コナ・プライム。

ハワイ島の西コナ地区で栽培した豆に限り、その名を使えるそうです。

袋を開けると、こうばしい匂いがたちこめました。

豆を挽いてまた、そしてドリップしてさらに匂いたちます。

最近それを教えてくれたのは、珈琲のハワイ・コナだった。

十年以上前になるだろうか、ハワイ・コナ珈琲を飲み、その苦さに閉口したことがあって、それ以来ハワイ・コナは苦いと思いこみ、敬遠してきた。

それが先日のこと。電話で珈琲豆を注文したのだが、あと100g 追加すれば送料無料になるという。

「今入荷しているなかからオススメを選びましょうか」と店員さん。

その気づかいをうれしく思い、それも楽しいかなとお願いした。

そして届いたのが、100g のハワイ・コナだったという訳だ。

酸味が楽しめて苦みの少ない豆と伝えてあったので、苦味が勝った豆を送ってくるはずはない。淹れてみて納得。優しい酸味を楽しめる珈琲だった。あのとき飲んだハワイ・コナの方が、ハワイ・コナとは言い難い味だったのだ。

よくあることなのに、どうして気づかないのだろう。調べたり、疑ったり、考えたりもせずに思いこむ癖が治らない。

さて今、苦手意識があるものは、としばし考えたのだった。

豆のまま100gの小袋に入ったハワイ・コナ・プライム。

ハワイ島の西コナ地区で栽培した豆に限り、その名を使えるそうです。

袋を開けると、こうばしい匂いがたちこめました。

豆を挽いてまた、そしてドリップしてさらに匂いたちます。

『ニシノユキヒコの恋と冒険』

とりあえず身近にある、確実に湿った恋愛が読める小説を開いた。

『ニシノユキヒコの恋と冒険』(新潮文庫)川上弘美の連作短編集。何度も読んでいて、内容は親しみ知っている。それでも開くたびに発見がある小説だ。

以下、恋する気持ちを的確に突きつけてくれる3編目の『おやすみ』から。

ばかげた恋。しびれるような、動くこともできない、うずくまった手負いのけもののような、恋。ユキヒコは、恋というものによって手負いにされたわたしを、飛び道具も使わずに、爪も牙も使わずに、いともかんたんに手に入れた。そのときわたしはどんなにかふるえたことだろう。身のうちからわきでる、ふるえ。ユキヒコにとらえられたよろこびによって溢れでたふるえ。

多少乱暴な考え方かもしれないが、だから恋をしたとか、あれがきっかけで好きになったとか、じつはすべてこじつけで、恋に落ちるのに理由なんかないんじゃないのかなと思っている。理由だなんだと考えた時点で、それはもう恋じゃないんじゃないのかなとも思っている。

衝動。理由のない心の動き。説明のつかないもの。そういうものがあるから、人間って面倒くさいのだ。

ニシノユキヒコに恋をした十人の女達はみな、理由なんてものが入りこむ余地もなく恋に落ち、ああ、ままならぬものを抱えてしまったと、後から気づく。そのときにはもう、いくら戻りたいと思っても後戻りなどできない。そして彼女達は、ニシノと出会う前などに決して戻りたいとは思わなかった。

説明のつかないものを、無理矢理、説明しようとするのはやめようよ。

質のいい恋愛小説は、いつも、わたしに呼びかける。

悩み何かに抗ったりしているとき、あれこれ理由をつけようと躍起になっている自分を、途端に俯瞰させてくれるのだ。

ピカソが恋した女達。ドラ・マールとマリー・テレーズの肖像画です。

ピカソも恋多き人だったようですが、ニシノには負けるかなぁ。

『ニシノユキヒコの恋と冒険』(新潮文庫)川上弘美の連作短編集。何度も読んでいて、内容は親しみ知っている。それでも開くたびに発見がある小説だ。

以下、恋する気持ちを的確に突きつけてくれる3編目の『おやすみ』から。

ばかげた恋。しびれるような、動くこともできない、うずくまった手負いのけもののような、恋。ユキヒコは、恋というものによって手負いにされたわたしを、飛び道具も使わずに、爪も牙も使わずに、いともかんたんに手に入れた。そのときわたしはどんなにかふるえたことだろう。身のうちからわきでる、ふるえ。ユキヒコにとらえられたよろこびによって溢れでたふるえ。

多少乱暴な考え方かもしれないが、だから恋をしたとか、あれがきっかけで好きになったとか、じつはすべてこじつけで、恋に落ちるのに理由なんかないんじゃないのかなと思っている。理由だなんだと考えた時点で、それはもう恋じゃないんじゃないのかなとも思っている。

衝動。理由のない心の動き。説明のつかないもの。そういうものがあるから、人間って面倒くさいのだ。

ニシノユキヒコに恋をした十人の女達はみな、理由なんてものが入りこむ余地もなく恋に落ち、ああ、ままならぬものを抱えてしまったと、後から気づく。そのときにはもう、いくら戻りたいと思っても後戻りなどできない。そして彼女達は、ニシノと出会う前などに決して戻りたいとは思わなかった。

説明のつかないものを、無理矢理、説明しようとするのはやめようよ。

質のいい恋愛小説は、いつも、わたしに呼びかける。

悩み何かに抗ったりしているとき、あれこれ理由をつけようと躍起になっている自分を、途端に俯瞰させてくれるのだ。

ピカソが恋した女達。ドラ・マールとマリー・テレーズの肖像画です。

ピカソも恋多き人だったようですが、ニシノには負けるかなぁ。

『クローバー』

青春恋愛小説と歌われる『クローバー』(角川書店)を、再読した。7年ほど前に読んだ本だが、急に読みたくなったのだ。何がって言えば、恋愛小説が。だが本を開き最初に思ったのは、島本理生ってこんなにおもしろかったっけ?ということ だ。そこには恋愛小説の湿り気はまるで感じられず、華子と冬治(とうじ)のやりとりがからっと晴れた空のような潔さでかかれていて、それは、ぽんぽんと次々はじけていくポップコーンを連想させるほど軽快だった。

ふたりで暮らす華子と冬治は、大学2年。双子の姉弟だ。帯の紹介文を借りると、ワガママで思いこみが激しい女子力全開の華子。やや人生不完全燃焼気味の理科系男子、冬治。そのふたりが、まるで友達のように、そして友達にはあり得ない正直さで、たがいの恋愛について語り、口出しし、心配し、傍観したり見ていられなくなって世話を焼いたりする。自分と全く違うタイプのもう一人の自分を持っているようなふたりなのだ。

性格上、振り回されるのは大抵冬治の方で、わがままな華子に呆れつつも、放っておけない。それでもバランスがとれているのは、ふたりが培ってきた関係性の成せる技なのだろう。以下本文から。

「こうしない? 次の電車が入ってきたとき、私たちの正面のドアから最初に降りてきたのが女の人だったら、雪村さんを追いかける。もし男の人だったら、彼女のことは忘れる」

あまりに強引な提案に僕はあっけにとられた。だけど華子は真顔で続けた。

「私は正直、冬治がこのまま彼女と別れても身勝手だとは思わない。この先、どうなるか分からない恋人のために将来を変えろなんて、誰にも言えない。だけど迷ってるなら、もう預けちゃいなよ」

「誰に?」

私に、と華子は答えた。

「だって子供の頃、冬治がどの玩具やお菓子を買ってもらうかで迷ったときに、決めるのはいつも私の役目だったでしょう」

ふたりの関係が魅力的に思えたのは、いくら家族でもここまで立ち入れないだろうと思うが故だ。生身の人間は傷つくのが怖い。家族であっても触れられたくない部分を正直に見せあったりはしない。しかし小説のなかのふたりは最初からその関係性の上に立ち、恋愛などなどを繰り広げていく訳で、そんなところがキラキラと光って見えたのかも知れない。

「だけどこれ、恋愛小説っていうよりは、恋愛の要素入り小説って感じかも」

そう思ってあとがきを読むと、島本理生がかいていた。

「この小説は、青春小説でも恋愛小説でもなく、モラトリアムとその終わりの物語、というとらえ方をするのが、自分の中では一番しっくりきます」

という訳で、恋愛小説を読もうという初志はまだ満たされてはいないのだが。

『クローバー』というタイトルの持つ意味は、冬治が語っていました。

「父と華子、そして僕の三人はとてもよく似ている。だけどそこに母が交ざると、途端に僕ら一家は特別な華やかに包まれる。そして僕はふいに思う。僕らはまるで三枚だと見向きもされないのに、一枚増えただけでもてはやされる四葉のようだと。もっとも母の華やかさが、僕らに幸福をもたらすだけかというと、けっしてそんなことはないのだけれど」島本理生24歳の時の作品です。

ふたりで暮らす華子と冬治は、大学2年。双子の姉弟だ。帯の紹介文を借りると、ワガママで思いこみが激しい女子力全開の華子。やや人生不完全燃焼気味の理科系男子、冬治。そのふたりが、まるで友達のように、そして友達にはあり得ない正直さで、たがいの恋愛について語り、口出しし、心配し、傍観したり見ていられなくなって世話を焼いたりする。自分と全く違うタイプのもう一人の自分を持っているようなふたりなのだ。

性格上、振り回されるのは大抵冬治の方で、わがままな華子に呆れつつも、放っておけない。それでもバランスがとれているのは、ふたりが培ってきた関係性の成せる技なのだろう。以下本文から。

「こうしない? 次の電車が入ってきたとき、私たちの正面のドアから最初に降りてきたのが女の人だったら、雪村さんを追いかける。もし男の人だったら、彼女のことは忘れる」

あまりに強引な提案に僕はあっけにとられた。だけど華子は真顔で続けた。

「私は正直、冬治がこのまま彼女と別れても身勝手だとは思わない。この先、どうなるか分からない恋人のために将来を変えろなんて、誰にも言えない。だけど迷ってるなら、もう預けちゃいなよ」

「誰に?」

私に、と華子は答えた。

「だって子供の頃、冬治がどの玩具やお菓子を買ってもらうかで迷ったときに、決めるのはいつも私の役目だったでしょう」

ふたりの関係が魅力的に思えたのは、いくら家族でもここまで立ち入れないだろうと思うが故だ。生身の人間は傷つくのが怖い。家族であっても触れられたくない部分を正直に見せあったりはしない。しかし小説のなかのふたりは最初からその関係性の上に立ち、恋愛などなどを繰り広げていく訳で、そんなところがキラキラと光って見えたのかも知れない。

「だけどこれ、恋愛小説っていうよりは、恋愛の要素入り小説って感じかも」

そう思ってあとがきを読むと、島本理生がかいていた。

「この小説は、青春小説でも恋愛小説でもなく、モラトリアムとその終わりの物語、というとらえ方をするのが、自分の中では一番しっくりきます」

という訳で、恋愛小説を読もうという初志はまだ満たされてはいないのだが。

『クローバー』というタイトルの持つ意味は、冬治が語っていました。

「父と華子、そして僕の三人はとてもよく似ている。だけどそこに母が交ざると、途端に僕ら一家は特別な華やかに包まれる。そして僕はふいに思う。僕らはまるで三枚だと見向きもされないのに、一枚増えただけでもてはやされる四葉のようだと。もっとも母の華やかさが、僕らに幸福をもたらすだけかというと、けっしてそんなことはないのだけれど」島本理生24歳の時の作品です。

ブルーベリー効果

ご近所さんに、庭で生ったというブルーベリーをいただいた。見事な大粒である。さっそくつまんで食べてみると、自然の甘みが口いっぱいに広がった。

我が家の庭にもブルーベリー、あることにはあるのだが、ふたりで食べればすぐになくなるくらいの収穫量しかないし、まだまだ青くこれからだ。一足早くいただいたものを楽しんだ。

ここ明野町内には、ブルーベリー狩りもできる農園がある。調べてみると20日から開いていた。ブルーベリーの季節はちょうど今頃から始まるらしい。

町内であっても、同じ市内であっても「在る」と知りつつ、行っていない場所がたくさんある。ブルーベリー農園のその一つ。やはり町内のさくらんぼ農園には行ったことはあるが、毎年「ああもう、さくらんぼの季節なんだ」とニュースなどで見ているうちに時を過ごし、季節が終わってしまうことの方が多い。フットワーク軽ろやかに、あれもこれもはできなくなったけど、これはあまりにも腰が重くなりすぎているのではないだろうかと、ふと考える。

せっかく山梨に住んでいるんだから、やっぱり果物は旬のもの、土地のものを食べなくちゃ。車で五分とかからない農園にも、ぜひ行ってみよう。

目の疲れに効いたり、治癒力アップも期待できるというブルーベリー。こんなふうに考えたのも、美味しく食べた「効果」がさっそく表れたってことかな。

ちょうどよく熟していて、ジューシーで、ほどよい甘さでした。

庭に生っているのは、こんな感じです。来週辺りには食べられるかな。

今日、さっそく農園に行ってきました。実家にも送ってきました。

幼い子を連れた家族が何組か、ブルーベリー狩りに来ていました。

我が家の庭にもブルーベリー、あることにはあるのだが、ふたりで食べればすぐになくなるくらいの収穫量しかないし、まだまだ青くこれからだ。一足早くいただいたものを楽しんだ。

ここ明野町内には、ブルーベリー狩りもできる農園がある。調べてみると20日から開いていた。ブルーベリーの季節はちょうど今頃から始まるらしい。

町内であっても、同じ市内であっても「在る」と知りつつ、行っていない場所がたくさんある。ブルーベリー農園のその一つ。やはり町内のさくらんぼ農園には行ったことはあるが、毎年「ああもう、さくらんぼの季節なんだ」とニュースなどで見ているうちに時を過ごし、季節が終わってしまうことの方が多い。フットワーク軽ろやかに、あれもこれもはできなくなったけど、これはあまりにも腰が重くなりすぎているのではないだろうかと、ふと考える。

せっかく山梨に住んでいるんだから、やっぱり果物は旬のもの、土地のものを食べなくちゃ。車で五分とかからない農園にも、ぜひ行ってみよう。

目の疲れに効いたり、治癒力アップも期待できるというブルーベリー。こんなふうに考えたのも、美味しく食べた「効果」がさっそく表れたってことかな。

ちょうどよく熟していて、ジューシーで、ほどよい甘さでした。

庭に生っているのは、こんな感じです。来週辺りには食べられるかな。

今日、さっそく農園に行ってきました。実家にも送ってきました。

幼い子を連れた家族が何組か、ブルーベリー狩りに来ていました。

白いホタルブクロ

白いホタルブクロを初めて見た。

今年はまだ見にいっていないが、徒歩十分ほどの小川では、たぶん蛍が舞っているはずである。その蛍の名を持つホタルブクロは、蛍の季節の花。庭にも今、薄紫色のホタルブクロがあちらこちらに咲いている。静かな雰囲気に似合わず強い花で、踏まれても踏まれても、という感じで毎年必ず花を咲かせて楽しませてくれる。野山に自生していることも多い。

ここ山梨は明野町では、薄紫色のものしか見たことがなく、なので、ホタルブクロといえばこの色だと思い込んでいた。

ところが富山県は氷見で咲いていたホタルブクロは、白くて驚いた。

道端にも咲いていたが、鉢やプランターで育てている家も多く見かけ、宿泊した宿でもプランターに咲いていたのだが、野生のものと比較するからだろうか、少しふっくらとしたやわらかな感じに見える。最初は違う花かと思ったが、茎も葉もガクも花も、見れば見るほどそっくりだった。ホタルブクロに白があったのだと、新しい発見を楽しみながら氷見の街を歩いてきた。

さて、帰り道の車中のことである。長野の松本辺りを走っていると、やはり白のホタルブクロが見えた。あちらこちらに咲いている。行きにも通った同じ道なのだが、そのときには白いというだけで、まさかホタルブクロだとは思わず通り過ぎ、気にかけることもなかった。

知っているからこそ見えてくる、ということがあるのだ。

もしかしたら明野にも白いホタルブクロが咲いているのかも知れないと、買い物に行く道々、梅雨の季節の花達に目を留めるこの頃である。

氷見の宿のプランターで咲いていたホタルブクロです。

こちらは、我が家のホタルブクロ。比べてみると野性的に見えます。

今年はまだ見にいっていないが、徒歩十分ほどの小川では、たぶん蛍が舞っているはずである。その蛍の名を持つホタルブクロは、蛍の季節の花。庭にも今、薄紫色のホタルブクロがあちらこちらに咲いている。静かな雰囲気に似合わず強い花で、踏まれても踏まれても、という感じで毎年必ず花を咲かせて楽しませてくれる。野山に自生していることも多い。

ここ山梨は明野町では、薄紫色のものしか見たことがなく、なので、ホタルブクロといえばこの色だと思い込んでいた。

ところが富山県は氷見で咲いていたホタルブクロは、白くて驚いた。

道端にも咲いていたが、鉢やプランターで育てている家も多く見かけ、宿泊した宿でもプランターに咲いていたのだが、野生のものと比較するからだろうか、少しふっくらとしたやわらかな感じに見える。最初は違う花かと思ったが、茎も葉もガクも花も、見れば見るほどそっくりだった。ホタルブクロに白があったのだと、新しい発見を楽しみながら氷見の街を歩いてきた。

さて、帰り道の車中のことである。長野の松本辺りを走っていると、やはり白のホタルブクロが見えた。あちらこちらに咲いている。行きにも通った同じ道なのだが、そのときには白いというだけで、まさかホタルブクロだとは思わず通り過ぎ、気にかけることもなかった。

知っているからこそ見えてくる、ということがあるのだ。

もしかしたら明野にも白いホタルブクロが咲いているのかも知れないと、買い物に行く道々、梅雨の季節の花達に目を留めるこの頃である。

氷見の宿のプランターで咲いていたホタルブクロです。

こちらは、我が家のホタルブクロ。比べてみると野性的に見えます。

『稲村ジェーン』の6曲目

氷見へのドライブは、往復十時間近くかかった。

長いドライブの間、楽しみの一つは音楽だ。

「最近聴いてなかったCD、持ってきたから」

夫が選んだ何枚かのなかに、サザンオールスターズがあった。

夏だ! サザンだ! というキャッチコピーが本当にあったかどうかは知らないが、そう言いながらドライブしたことを思い出す。子ども達を連れて、よくキャンプしに行ったなぁと。

そんなふうにして夫や子ども達と乗っている時には、普通に流しているCDだが、ひとりで運転する時には、好きな曲だけを繰り返し聴くことが多い。

例えばアルバム『稲村ジェーン』だったら『真夏の果実』、『タイニイ・バブルス』だったら『C調言葉に御用心』、『フロムイ エスタデイ』だったら『悲しい気持ち』といったぐあいにアルバムのなかでもリピートしてそればかり聴いた曲というのがある。

昨日ひとりで運転した時に、急に『真夏の果実』が聴きたくなり、ナビのなかに録音したデータを探した。そのときふと「6曲目だ」と思い出し驚いた。

好きな曲を覚えていただけじゃなく、こうして何度もそのナンバーに合わせた記憶までがまだ残っていたのである。記憶というのは、不思議なものだ。

何曲目かだけじゃなく、その曲を聞いた頃の気持ちが甦ってくることもある。それは大抵、苦しかったり、もうがんばれないよというくらいがんばっていたりした頃の気持ちで、思いだすのも辛かったりする。だけど過ぎてしまえば、ああ、このメロディに、この歌詞に助けられていたんだと思うこともできるのだ。これから何年か経ち、今よく聴いている曲が何曲目に入っていたかをするりと思い出すことがあるだろうか。そして、どんな気持ちだったかを思いだす日が、来るのだろうか。

うーん。サザンのメロディは、胸に沁みるなぁ。

はりねずみの塩胡椒入れ、ソルトとペッパーです。よろしくー。

『稲村ジェーン』と、桑田圭佑ソロアルバム『フロム イエスタデイ』

長いドライブの間、楽しみの一つは音楽だ。

「最近聴いてなかったCD、持ってきたから」

夫が選んだ何枚かのなかに、サザンオールスターズがあった。

夏だ! サザンだ! というキャッチコピーが本当にあったかどうかは知らないが、そう言いながらドライブしたことを思い出す。子ども達を連れて、よくキャンプしに行ったなぁと。

そんなふうにして夫や子ども達と乗っている時には、普通に流しているCDだが、ひとりで運転する時には、好きな曲だけを繰り返し聴くことが多い。

例えばアルバム『稲村ジェーン』だったら『真夏の果実』、『タイニイ・バブルス』だったら『C調言葉に御用心』、『フロムイ エスタデイ』だったら『悲しい気持ち』といったぐあいにアルバムのなかでもリピートしてそればかり聴いた曲というのがある。

昨日ひとりで運転した時に、急に『真夏の果実』が聴きたくなり、ナビのなかに録音したデータを探した。そのときふと「6曲目だ」と思い出し驚いた。

好きな曲を覚えていただけじゃなく、こうして何度もそのナンバーに合わせた記憶までがまだ残っていたのである。記憶というのは、不思議なものだ。

何曲目かだけじゃなく、その曲を聞いた頃の気持ちが甦ってくることもある。それは大抵、苦しかったり、もうがんばれないよというくらいがんばっていたりした頃の気持ちで、思いだすのも辛かったりする。だけど過ぎてしまえば、ああ、このメロディに、この歌詞に助けられていたんだと思うこともできるのだ。これから何年か経ち、今よく聴いている曲が何曲目に入っていたかをするりと思い出すことがあるだろうか。そして、どんな気持ちだったかを思いだす日が、来るのだろうか。

うーん。サザンのメロディは、胸に沁みるなぁ。

はりねずみの塩胡椒入れ、ソルトとペッパーです。よろしくー。

『稲村ジェーン』と、桑田圭佑ソロアルバム『フロム イエスタデイ』

飛騨高山の古い町並み

氷見に行った帰り、飛騨高山に寄った。

気ままな車の旅なので全く予定はしていなかったが、帰る日の朝、夫が急にそっちを通ってみようと言いだしたのだ。

じつは飛騨高山は、何度か行こうと計画しながら計画段階でだめになったことのある土地である。だが、だめになったことは覚えていても、それ以外のことはふたりとも全然覚えていなかった。

ただ、何度計画してもだめになる。それだけは脳に強くインプットされていたため、わたしは今回も、計画倒れ歴に飛騨高山素通り歴がプラスする感じになるのだろうと思っていた。

「どうして何度も行けなくなったのか、すっかり忘れちゃった」と、わたし。

「そもそもどうして、飛騨高山に行こうと思ったのかさえ忘れた」と、夫。

そんな話をしつつ走っていたそこは、もうすでに飛騨高山なのだったが、ごく普通の家並みやスーパー、ドラッグストアなどが並ぶ国道で、味わいも何もなく、ここを通り過ぎればまさに素通り歴プラス1とカウントするにふさわしい場所に思えた。

すると道標に「古い町並み」とかいてあるのが目に留まった。

「行ってみる? でもさ、本当に古い町並みがあるのかな?」と、夫。

「そうだね。古い町並みっていう名前の新しい町だったりして」と、わたし。

飛騨高山に疑心暗鬼になっている、わたし達ならではの会話である。

しかし、そこには確かに古い町並みが広がっていた。なんと、計画も倒れず素通りにもならず、飛騨高山に足を踏み入れることができたのだ。

車を停め小一時間、のんびり歩いて店を冷やかし、ランチに蕎麦屋の暖簾をくぐり、外国人観光客のように写真を撮ったりした。忘れた頃にやってきた飛騨高山。そこは、黒に近い茶色で塗られた外板の家が並ぶ、もう一度訪ねたいなと思うような味わいのある町だった。ずっと行けなかった場所に、こんなに簡単に「ちょっと寄り道」ができるなんて思ってもみなくて、もう驚きだった。

だが、旅の驚きはそれで終わりではなかった。帰って来て明野の風景を見て、運転していた夫が吹きだした。

「氷見よりも、飛騨高山よりも、田舎だ」「本当だ」

旅はいい。最後には家に帰ることができる、何よりそれがいい。そう言ったのは、誰だったか。

見慣れたいつもの風景が、洗い直したように新鮮に見えてきたのである。

お茶とお茶道具のお店。川沿いの橋がかけられた場所にありました。

油屋さん? お店は閉まっていました。昔の看板かな。

甘味屋さん、漬物屋さんなども多くありました。

昼食を食べたお蕎麦屋さん、お洒落な雰囲気の『のの花』

冷たいおろし蕎麦。箸置き一つ見ても陶器にこだわっている!という感じ。

飾りやランプシェードなどにも、様々な陶器を使っていました。

蕎麦も手打ちで、蕎麦らしい味がしました。

気ままな車の旅なので全く予定はしていなかったが、帰る日の朝、夫が急にそっちを通ってみようと言いだしたのだ。

じつは飛騨高山は、何度か行こうと計画しながら計画段階でだめになったことのある土地である。だが、だめになったことは覚えていても、それ以外のことはふたりとも全然覚えていなかった。

ただ、何度計画してもだめになる。それだけは脳に強くインプットされていたため、わたしは今回も、計画倒れ歴に飛騨高山素通り歴がプラスする感じになるのだろうと思っていた。

「どうして何度も行けなくなったのか、すっかり忘れちゃった」と、わたし。

「そもそもどうして、飛騨高山に行こうと思ったのかさえ忘れた」と、夫。

そんな話をしつつ走っていたそこは、もうすでに飛騨高山なのだったが、ごく普通の家並みやスーパー、ドラッグストアなどが並ぶ国道で、味わいも何もなく、ここを通り過ぎればまさに素通り歴プラス1とカウントするにふさわしい場所に思えた。

すると道標に「古い町並み」とかいてあるのが目に留まった。

「行ってみる? でもさ、本当に古い町並みがあるのかな?」と、夫。

「そうだね。古い町並みっていう名前の新しい町だったりして」と、わたし。

飛騨高山に疑心暗鬼になっている、わたし達ならではの会話である。

しかし、そこには確かに古い町並みが広がっていた。なんと、計画も倒れず素通りにもならず、飛騨高山に足を踏み入れることができたのだ。

車を停め小一時間、のんびり歩いて店を冷やかし、ランチに蕎麦屋の暖簾をくぐり、外国人観光客のように写真を撮ったりした。忘れた頃にやってきた飛騨高山。そこは、黒に近い茶色で塗られた外板の家が並ぶ、もう一度訪ねたいなと思うような味わいのある町だった。ずっと行けなかった場所に、こんなに簡単に「ちょっと寄り道」ができるなんて思ってもみなくて、もう驚きだった。

だが、旅の驚きはそれで終わりではなかった。帰って来て明野の風景を見て、運転していた夫が吹きだした。

「氷見よりも、飛騨高山よりも、田舎だ」「本当だ」

旅はいい。最後には家に帰ることができる、何よりそれがいい。そう言ったのは、誰だったか。

見慣れたいつもの風景が、洗い直したように新鮮に見えてきたのである。

お茶とお茶道具のお店。川沿いの橋がかけられた場所にありました。

油屋さん? お店は閉まっていました。昔の看板かな。

甘味屋さん、漬物屋さんなども多くありました。

昼食を食べたお蕎麦屋さん、お洒落な雰囲気の『のの花』

冷たいおろし蕎麦。箸置き一つ見ても陶器にこだわっている!という感じ。

飾りやランプシェードなどにも、様々な陶器を使っていました。

蕎麦も手打ちで、蕎麦らしい味がしました。

HN:

水月さえ

性別:

女性

自己紹介:

本を読むのが好き。昼寝が好き。ドライブが好き。陶器屋や雑貨屋巡りが好き。アジアン雑貨ならなお好き。ビールはカールスバーグの生がいちばん好き。そして、スペインを旅して以来、スペイン大好き。何をするにも、のんびりゆっくりが、好き。

ご意見などのメールはこちらに midukisae☆gmail.com

(☆を@に変えてください)

ご意見などのメールはこちらに midukisae☆gmail.com

(☆を@に変えてください)